新聞報導

嘉義慈濟推動肌⼒運動 ⾸波據點為期三個⽉⺠眾免費體驗

長期投入資源回收的慈濟環保志工,默默為地球付出,然而隨著年齡增長與長時間勞動,肌力不足、關節痠痛等健康問題也日益浮現。嘉義慈濟診所自成立以來,持續深入社區關懷志工健康,並於2022年成立「嘉義活齡運動中心」,今年更正式啟動「社區運動種子教師計畫」,盼以制度化培訓,讓運動與肌力訓練在環保站扎根,守護全民健康。

嘉義慈濟診所行政主任張堂偉表示,診所自2020年成立後,在診所負責人蔡任弼主任的帶領下,醫療團隊定期前往各環保站進行健康諮詢。過程中發現,許多環保志工除了常見的慢性病外,更因長時間久坐、久站及重複彎腰分類回收,導致肩頸、腰背與下肢不適,甚至出現明顯的肌力退化現象。

為此,嘉義慈濟診所成立活齡運動中心,並安排專業教練到環保站指導運動。然而,考量到教練人力有限、服務頻率不高,運動難以持續推廣,團隊進一步規劃「社區運動種子教師計畫」,並於去年在嘉義聯絡處舉辦肌力檢測與說明會,招募有志投入的慈濟志工參與培訓。

第一期共有四位種子教師接受培訓,在活齡運動中心專業教練的指導下,歷經為期六個月、每週兩次夜間課程的完整訓練,學習上肢、下肢與核心肌群的安全運動方式,且全員無缺席完成課程。去年十一月底結訓後,團隊選定慈濟竹崎環保站與慈濟嘉義園區環保教育站作為首波推動據點。

嘉義活齡運動中心教練王彥翔指出,課程設計以實用、安全為原則,從動態伸展暖身開始,再進行肌力訓練,協助長者提升蹲起、站立與穩定度,不僅能改善工作時的不適,也有助於提升生活機能與心理健康。為確保教學品質,初期由專業教練陪同種子教師進入環保站帶領課程,給予信心並即時指導。

身為種子教師之一的吳幸娟師姊分享,她深受蔡任弼主任「要照顧環保志工健康」的理念感動而投入培訓。她表示,許多志工年紀漸長,卻因投入環保而忽略自身健康,透過簡單、坐著就能做的肌力運動,就能慢慢累積體力,讓身體更穩、更有力。

吳幸娟也表示,種子教師訓練結束後,自今年(2026)1月起,運動課程已正式在環保站展開,每週二上午8點至8點30分於慈濟竹崎環保站,9點30分至10點於慈濟嘉義園區環保教育站進行,為期三個月,課程完全免費,除了環保志工外,也歡迎社區民眾一同參加,為健康加分。

在竹崎環保站服務長達二十五年的何鄭秋華師姊分享,從家裡到環保站需要一個小時的車程,透過拉筋與肌力訓練,筋骨變得柔軟,痠痛感也明顯改善,「運動要勇敢做下去,才會越來越好。」高齡九十歲的陳王冬河師姊也表示,平日養成運動習慣後,行動更加順暢,身體感覺輕鬆許多。

在嘉義園區環保教育站,79歲的蔡綢師姊認為,固定運動讓心情更輕鬆;83歲的鄭阿花師姊則分享,運動後蹲起更省力,背部與胸口更有力量,回家也能自行練習,對日常生活與環保工作都有很大的幫助。

嘉義慈濟診所表示,未來將持續觀察推動成效,並規劃第二期社區運動種子教師培訓,期盼透過志工帶領,讓運動走入更多環保站與社區,守護環保志工及民眾的健康。

蔡任弼主任耐心的關懷阿公用藥及鼓勵他平時要多走動。

蔡任弼主任耐心的關懷阿公用藥及鼓勵他平時要多走動。

5月11日是溫馨的母親節,也是佛誔日,慈濟嘉義人醫會往診不停歇,參與的醫事人員及志工利用假日時光,在滂沱大雨中,前往偏鄉關懷個案,此次參與的有腎臟內科、整形外科及中醫科,共分成三條動線,關心個案的健康,並傳遞愛與溫暖。

其中,大林路線為大林慈濟醫院腎臟內科主任蔡任弼所引領,他也是嘉義慈濟診所的負責醫師,蔡主任的母親於民國83年因罹癌往生,從此他就沒有再過母親節,直至結婚後,忙碌的從醫及研究工作,有著太太在背後支持,讓他感受到太太為人妻及為人母的辛勞,在這母親節日子,他以往診方式來過節,太太覺得很有意義,也很認同。

大雨中,人醫會在狹窄的紅磚巷弄,撐著傘徒步走到個案家。

大雨中,人醫會在狹窄的紅磚巷弄,撐著傘徒步走到個案家。

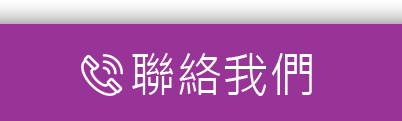

來到大林鎮,80多歲的徐阿嬤與兒子同住,他們都有血壓及血糖的問題,人醫會都會同時關懷,阿嬤平時喜歡參與社區環保及廟宇義工活動,今天忘記人醫會要來的時間,就出門參與活動,回來看到人醫會成員專程到她家看診,內心既開心又感動,笑著說:「神明有保佑她,讓她提早回家看醫師!」

經護理人員量測,徐阿嬤血壓值偏高,她表示有頭暈的困擾,有時也不太敢參與太多活動,蔡主任請她要定時量血壓,並做記錄,回診時再給醫師看,阿嬤無奈的說:「我不認識字,也不知怎麼寫?」蔡主任耐心一步一步教導,耐心的聆聽阿嬤日常生活煩惱,給予安慰鼓勵,離去前,志工並祝福阿嬤母親節快樂。

大雨中,車子行經綠油油的稻田,來到狹窄的紅磚巷弄,人醫會撐著傘徒步走到江阿公家,阿公略有失智且行動不便,也有放置心臟支架,阿公血壓值偏高,經藥師檢視他的藥物,發現都沒按時服藥,蔡主任耐心的跟阿公說明藥物的重要性,鼓勵他平時也要多走動。

蔡任弼主任耐心教導年紀較大的長者按時量血壓,並做記錄。

蔡任弼主任耐心教導年紀較大的長者按時量血壓,並做記錄。

阿公在屋簷下以四腳助行器走了一小段路,走得算平順,黃淑秋護理師以台語慢慢的勸導阿公多站或行走,增加下肢的肌力,人醫會長期的關懷,阿公就如自己家人般,相約下個月再見。

蔡任弼主任表示,以往在診間看病人,都是病患自己來或家屬陪伴,會叮囑病人要按時服藥、運動、量血壓、飲食控制等,透過往診,可以從他們居住環境、日常活動和家屬互動上,瞭解患者做得到或做不到的部分,在診間看診的時間較短,往診可以多聆聽,也能更深入瞭解患者,並給予健康衛教及協助。

炙熱的夏天即將來臨,蔡任弼主任也提醒大家腎臟的保健,要多喝水、不要憋尿、減少攝取精緻加工食品及少鹽、少油,至於水分要攝取多少?蔡主任建議民眾觀察尿液顏色,正常為淡黃色,若尿液呈現深黃色,那就需要補充水分,如果尿液顏色是透明的,可能就須減少水分,有問題仍須就醫看診。

護理師黃淑秋幫個案量血壓。

護理師黃淑秋幫個案量血壓。

撰文、攝影/劉麗美

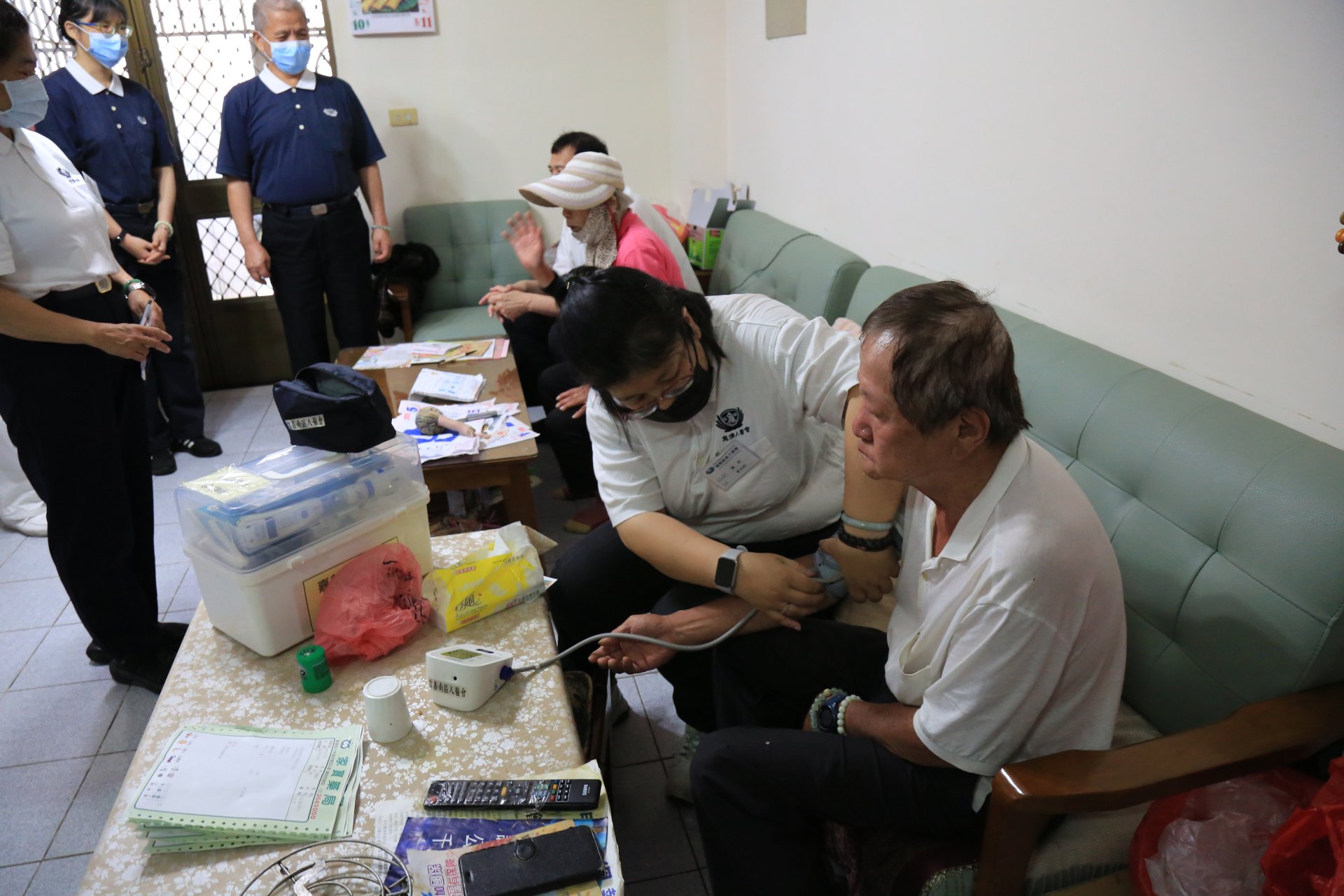

國立雲林科技大學校長張傳育教授與大林慈濟醫院骨科部主任謝明宏醫師領銜,針對臨床診療上最棘手的問題之一「如何從電腦斷層(CT)影像中判別骨折的新舊狀態」提出解方。

國立雲林科技大學校長張傳育教授與大林慈濟醫院骨科部主任謝明宏醫師領銜,針對臨床診療上最棘手的問題之一「如何從電腦斷層(CT)影像中判別骨折的新舊狀態」提出解方。

隨著年齡增長,骨質流失速度加快,骨質疏鬆症已成為中老年族群最常見的隱形疾病之一。根據統計,女性在50歲以後、男性在65歲以後罹患骨質疏鬆的風險大幅提升,其中脊椎壓迫性骨折更是最容易發生、卻最容易被忽略的傷害。這類骨折常造成慢性下背痛、駝背、甚至因反覆骨折導致行動困難與失能,嚴重影響長者生活品質。

臨床上要準確判斷骨折是「近期新發」還是「過往陳舊」,對醫師來說極具挑戰。為了提升醫療更精準做出判讀,嘉義大林慈濟醫院與國立雲林科技大學攜手合作,於今(8)日發表2025年運用人工智慧,成功開發CT影像AI判讀系統,能有效區分骨折的新舊狀態,準確率高達93.4%。該項研究2024年10月刊登於國際SCI期刊《Multimedia Tools and Applications》,為智慧醫療的實務應用樹立新標竿。

嘉義縣65歲以上人口比率已超過25%,面對骨鬆與骨折高風險,更需要快速又精準的診斷工具。「高齡社會挑戰下的智慧醫療應用,打造精準又溫暖的診療」謝明宏指出,該技術結合深度學習與先進模型架構,有望協助臨床醫師在CT影像中更能快速且精準地判斷骨折狀態,提升診療效率,守護高齡族群骨骼健康。

大林慈濟醫院院長賴寧生表示:「AI、大數據與遠距醫療的導入,不僅提升醫療效率,也讓醫療更人性化,更能貼近偏鄉與高齡患者的實際需求。」

大林慈濟醫院院長賴寧生表示:「AI、大數據與遠距醫療的導入,不僅提升醫療效率,也讓醫療更人性化,更能貼近偏鄉與高齡患者的實際需求。」

大數據+AI 提升CT影像診斷效能

本研究由國立雲林科技大學校長張傳育教授與大林慈濟醫院骨科部主任謝明宏醫師領銜,針對臨床診療上最棘手的問題之一「如何從電腦斷層(CT)影像中判別骨折的新舊狀態」提出解方。

雖然MRI能清楚區分骨折時間性,但價格高昂、等待時間長,在基層或偏鄉醫療現場難以普及;CT雖普遍可行,卻無法有效判別骨折新舊,容易導致誤診或延誤。

研究團隊蒐集自大林慈濟醫院的10,305張脊椎CT影像,處理後選用5,631張側面切面影像進行AI訓練與測試,導入YOLOR深度學習架構,並結合三種影像特徵模型(MobileViT、EfficientNet_NS與CSPDarknet53)與Involution技術進行優化,最後透過集成學習方式整合各模型優勢,成功建立準確率高達93.4%的AI系統。

大林慈濟醫院骨科部主任謝明宏表示,研究團隊蒐集自大林慈濟醫院的10,305張脊椎CT影像,透過集成學習方式整合各模型優勢,成功建立準確率高達93.4%的AI系統。

大林慈濟醫院骨科部主任謝明宏表示,研究團隊蒐集自大林慈濟醫院的10,305張脊椎CT影像,透過集成學習方式整合各模型優勢,成功建立準確率高達93.4%的AI系統。

雲科大校長張傳育說,「嘉義是高齡化程度極高的縣市,脊椎壓迫性骨折發生率亦高,這次骨科團隊與雲科大合作的AI系統,不僅補足CT影像診斷的限制,更能在第一線提供醫師精準判斷依據,協助患者早期治療、避免後續併發症,成果有意義,令人感到振奮。」

「研究落實臨床,讓AI真正幫助人」校長張傳育強調,技術不只在理論上表現亮眼,更有機會真正落實於臨床端。未來將持續推進實地應用測試,整合進臨床決策輔助系統(CDSS),提升智慧醫療的實用性與可近性。

雲科大校長張傳育表示,骨科團隊與雲科大合作的AI系統,不僅補足CT影像診斷的限制,更能在第一線提供醫師精準判斷依據,協助患者早期治療、避免後續併發症,成果有意義,令人感到振奮。

雲科大校長張傳育表示,骨科團隊與雲科大合作的AI系統,不僅補足CT影像診斷的限制,更能在第一線提供醫師精準判斷依據,協助患者早期治療、避免後續併發症,成果有意義,令人感到振奮。

大林慈濟醫院院長賴寧生表示:「隨著科技發展,智慧醫療已不再只是未來藍圖,而是當下實際推動的重要方向。AI、大數據與遠距醫療的導入,不僅提升醫療效率,也讓醫療更人性化,更能貼近偏鄉與高齡患者的實際需求。」

賴寧生指出,大林慈濟醫院早在多年前即著手推動智慧醫療與資料應用,與多所學術機構合作並累積多項研究成果。此次與雲科大團隊聯手,正是跨域整合的成功典範,實際回應在地健康需求。

骨科部主任謝明宏開刀治療病人。

骨科部主任謝明宏開刀治療病人。

「跨域整合,讓智慧醫療從學術走進生活,」嘉義大林慈濟醫院與雲林科技大學產學合作,不僅讓台灣智慧醫療成果登上國際,也再次證明醫學與科技的結合,能夠有效提升照護品質、改善高齡社會下的醫療挑戰。未來,這項技術有望進一步導入大型資料庫與全國醫療體系,成為臨床診斷的新標配,守護更多長者的健康與尊嚴。

發表期刊資訊

• 論文名稱:Accurate detection of fresh and old vertebral compression fractures on CT images using ensemble YOLOR

• 發表期刊:Multimedia Tools and Applications(SCI期刊,Springer出版)

• 第一作者:謝明宏醫師(大林慈濟醫院)

• 共同作者:張傳育教授(國立雲林科技大學)

大林慈院與雲科大攜手登國際期刊,全體人員合照。

大林慈院與雲科大攜手登國際期刊,全體人員合照。

撰文/閻廣聖;攝影/張菊芬、黃小娟

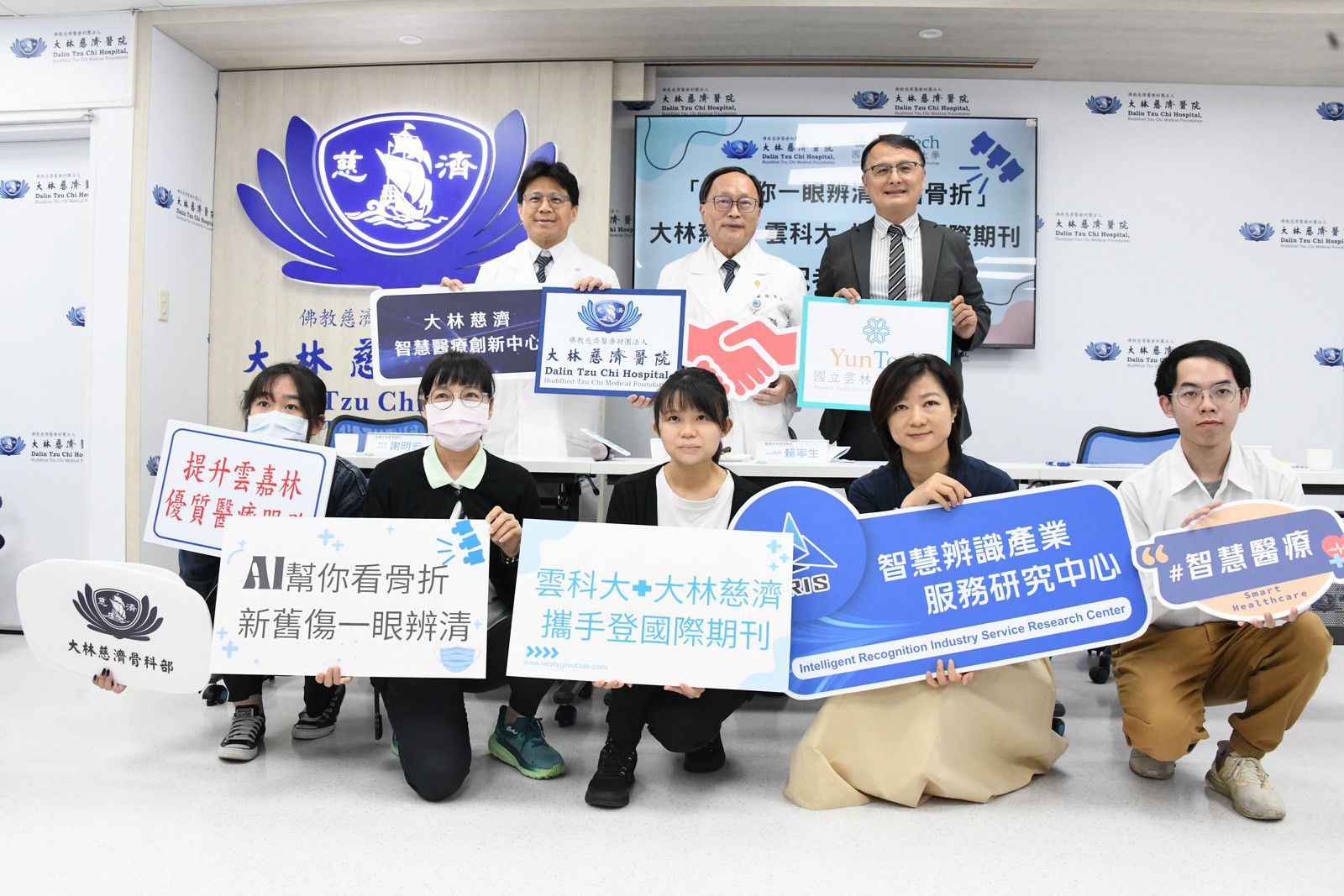

嘉義慈濟診所骨科門診時間表

自行車手重摔險癱!頸椎椎間盤突出 肩膀脫臼 骨折的治療重生路

🚴自行車手許哲銘外騎重摔山溝,造成椎間盤突出壓迫神經、肩關節脫臼及骨折,一度失去意識,清醒後發現上肢無法自主移動。

在台灣腳踏自行車交通事故1年超過1.5萬件,上百人死亡😱

看似安全的運動,一不小心也可能造成健康的危害。

骨科及神經外科接續替許哲銘治療,術後許先生更積極復建,半年後他再次跨上熱愛的自行車。

究竟椎間盤突出為何會導致上肢失能❓又該如何治療❓

肩關節脫臼、骨折手術方式及復建動作有哪些❓

👨⚕️本集專家:

李毅|花蓮慈濟醫院 醫務秘書

陳金城|大林慈濟醫院 副院長

江晏昇|大林慈濟醫院 骨科部醫師

吳宗憲|大林慈濟醫院 神經外科主任

朱思潔|嘉義慈濟診所 物理治療師

廖昱淇|花蓮慈濟醫院 急診部護理師

陳俞蓉|花蓮慈濟醫院 物理治療師

#嘉義慈濟診所 #守護健康好鄰居

#志為人醫守護愛

#骨科 #江晏昇

#復健科 #物理治療

#頸椎椎間盤突出 #骨折 #復健運動

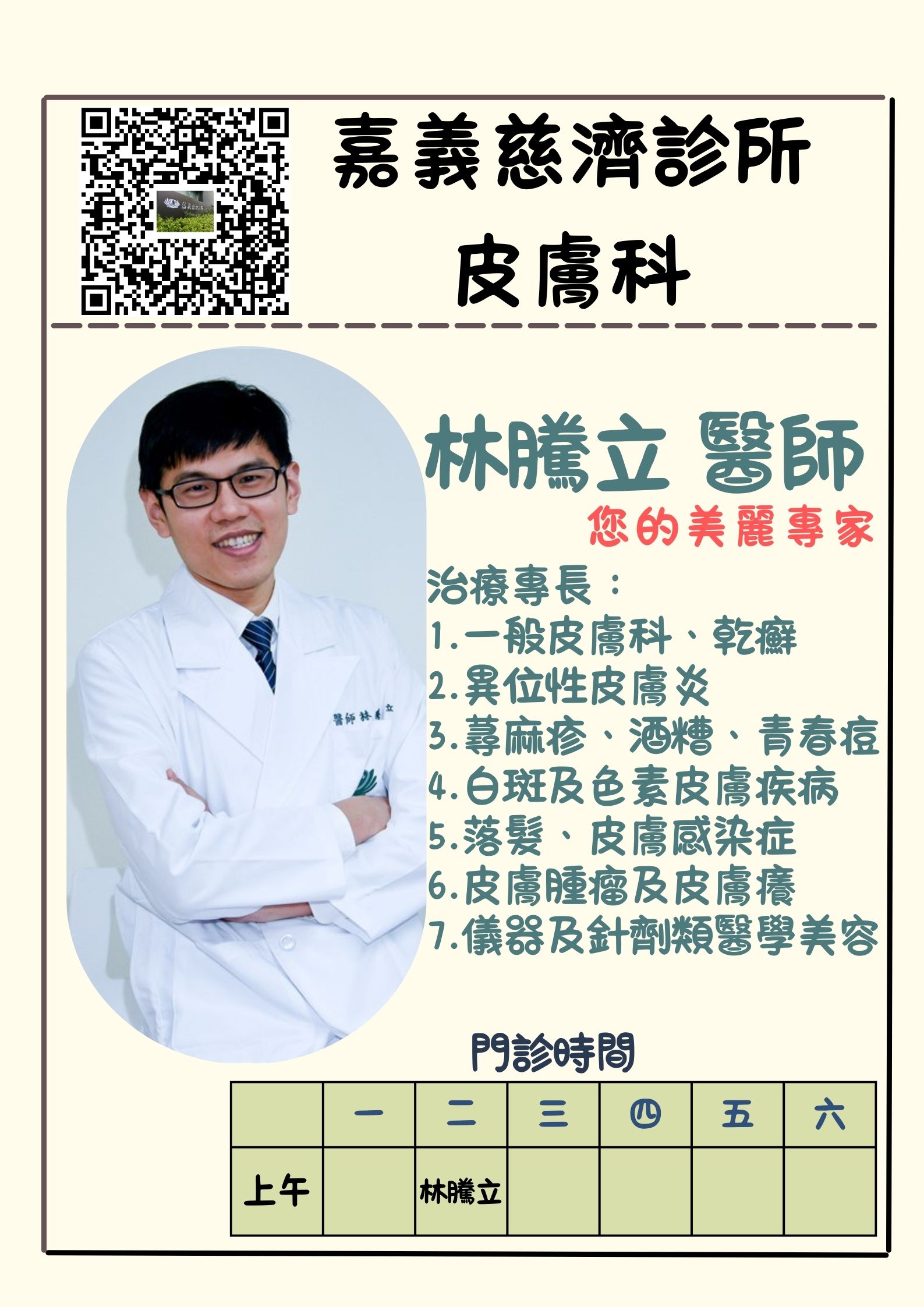

皮膚科林騰立主任治療的乾癬病人,治療的前後對照圖。

皮膚科林騰立主任治療的乾癬病人,治療的前後對照圖。

一位38歲林姓男子,身體長期呈現大面積紅色斑塊、並附著銀白色脫屑,出門時經常引人注目,路人因擔心傳染性而對他投以異樣的眼光,甚至不敢靠近。透過專業醫師的治療和生活方式的調整,這位病人的病情已有顯著改善。

皮膚科林騰立主任診間,日前來了一位年輕乾癬病人。這位病人身上多處出現大面積增厚的紅色斑塊,特別是在頭頸部、下背、手臂、大腿及小腿,斑塊表面覆蓋著厚重的銀白色脫屑,並伴隨劇烈的搔癢與疼痛感。每當出門經常受到他人的異樣眼光,這種情況增加了他的社交及心理壓力,嚴重影響日常生活和睡眠。

林騰立主任解釋,乾癬並不是傳染性疾病,而是一種慢性發炎性皮膚病,源自於免疫細胞的失調,病人自身皮膚產生異常增厚脫屑的斑塊。在台灣,約有20萬名乾癬病人,每年新增約2,000至3,000例。該病的發病原因相當複雜,與基因遺傳、外傷、感染、壓力、內分泌等多種因素相關,常見於年輕族群(男性平均年齡35歲、女性為30歲)及55至60歲的族群,嚴重病人還可能出現膿皰或全身紅斑。

除了皮膚症狀外,約三分之一的乾癬病人可能伴隨乾癬性關節炎,這種情況會導致關節腫脹、疼痛和晨間僵硬,影響日常活動。此外,乾癬病人羅患心血管疾病、糖尿病、高血脂、慢性腎病、癌症,以及整體死亡率的風險均較一般人高,顯示乾癬並非單純的皮膚病問題,而是一種全身性發炎疾病。

在治療方面,林主任指出目前在乾癬治療的計畫上,醫師多會與病人做詳細的討論,評估病人對治療的期待與可行性,做出個人化治療的計畫。目前乾癬病人常用的治療,包括局部外用藥物、照光治療、傳統免疫調節藥物、小分子、口服系統性藥物及生物製劑等。他強調,由於乾癬並非免疫力低下所致,而是免疫系統錯亂所致,故建議病人應保持規律作息、減少壓力,戒菸並避免過於刺激性或進補性的食物,以降低發炎反應。

透過專業的治療和生活方式的調整,最終,這位病人的乾癬病灶明顯減輕,生活品質得以提升。主任呼籲,乾癬病人應及早就醫,接受適當治療,以降低併發症風險,維持良好的健康狀態。

撰文、攝影/張菊芬

全文檢索

全文檢索